お寺スペース・リノベーション #6 実は怖い二次災害、お寺の地震火災の原因と対策

加藤康克(かとうやすよし)

広瀬電工㈱ 新規事業創出室地域コミュニティー推進部に勤務。広瀬電工㈱(パナソニック代理店)に29年間勤務しており、一般家庭・工場・ビル等の電気に関する、商品提案から工事やお客様の電気の相談を手掛けている。

前回の記事では、お寺の「電気火災」についてお伝えしました。寺院の電気設備をあらためて見直された方もいらっしゃるかと思います。

続く今回のテーマは「地震火災」です。

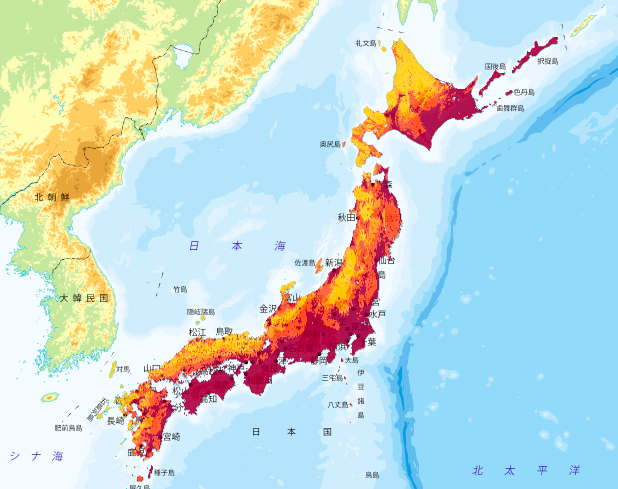

■ 30年以内に震度5強以上の地震発生が予想される地域

上の画像は『J-SHIS 地震ハザードステーション』より、「30年以内に震度5強以上の地震発生が予想される地域」を示したマップとなります。

各メディアにて頻繁に報じられていますが、いつ大地震がきてもおかしくない状況です。

2011年の東日本大震災、そして2016年の熊本地震。その間震度6以上の地震は21件も発生しており、中程度の地震に関してはさらに発生件数が増加しています。

■ 地震災害時、怖いのは「地震火災」

1995年に起きた、阪神淡路大震災においては、地震火災によって約7千棟の住宅が消失。その犠牲者は10万人にものぼりました。

地震火災の2大要因として挙げられるのは、ストーブなどの暖房機器が転倒して可燃物へ引火するケース。

もう一つは、停電が復旧した際に壊れた暖房器具や傷んだコードに再び電気が流れることで引き起こされる「通電火災」です。

実は、地震による建物火災の約6割は「通電火災」となっています。

避難して誰もいなくなった建物で起きる二次災害。どのように防げるのか?ソリューションをみていきましょう。

■ 地震時にブレーカーを強制遮断!「地震あんしん ばん」

通電火災を防ぐ有力な対策として考えられるのがパナソニック社の製品「地震あんしん ばん」(感震ブレーカ付住宅分電盤)です。

震度5強以上の地震を感知するとブザーで知らせてくれます。すぐにブレーカを遮断してしまうと夜間の避難が難しくなってしまうので、ブザー鳴動開始より3分後に主幹ブレーカを強制遮断してくれます。

これにより、停電復旧時の通電火災を防止することができます。

参考リンク:住宅分電盤:地震あんしん ばん

■ 停電時の安全な避難に「明るさセンサ付ハンディホーム保安灯」

停電時、建物内が真っ暗になってしまうと安全に避難ができなくなってしまいます。特に広い建物面積のある寺院や、観光客やイベントでのお客様が来られる寺院での避難経路は課題となるでしょう。

そこでパナソニック社「明るさセンサ付ハンディホーム保安灯」が活躍します。

これはコンセントに挿しておくだけで停電時に自動点灯して、足元の保安灯として機能してくれます。また、バッテリを内蔵しているので、コンセントから外せば懐中電灯代わりのハンディライトとして使うことが出来ます。

平常時は、周囲の明るさに応じて自動点灯するナイトライトとして、寝室や子供部屋につけておくと便利です。

建物内の要所に付けておくだけで、緊急時の助けとなってくれるでしょう。

参考リンク:明るさセンサ付ハンディホーム保安灯

■ 火災警報器の重要性

実際に火災が起きてしまった場合、早期発見・初期消火が被害の拡大をおさえることに繋がります。

早期発見に役立つ機器としては、火災警報器が重要となってきます。火災警報器を付けることで被害を食い止められることが、下記データでも証明されています。

(総務省・消防庁H27年〜29年のデータ)

建物全体にすばやく警報が行き届くことで、避難を早めることができます。建物面積が広い寺院には「ワイヤレス連動型」の火災警報器をお勧めいたします。

火元で「ビュービュー 火事です 火事です」と鳴ったら、すぐに他の部屋では「ビュービュー 他の部屋で火事です」と知らせてくれます。

こういった機器は逃げ遅れを防ぐことに有用でしょう。

参考リンク:住宅用火災警報器

■ 環境と身体に優しい新感覚消化器「キッチンアイ」

「初期消火」という観点からは、消化器の設置も重要です。

下記のデータを見てみると、消化器による初期消火の成功率はなんと「77.4%」と高確率です。しかし、初期消火として消化器が使われたのは「19.4%」と多くありません。これは、消化器が適切に設置されていないことと捉えられるのではないでしょうか?

寺院には消化器は設置されているかと思いますが、今一度設置本数や場所などを見直されてみてはいかがでしょうか?

既存の消化器は使用後に部屋が真っ白になってしまったり、吸引することで人体への害もみとめられます。しかし最近はお酢の力で消化する、環境と身体に優しい消化器も出ています。

森田ミヤタ工業社の「キッチンアイ」という製品ですが、厚生労働省に認可された安全な食料原料の配合で作られた消化器となっています。

見直しのタイミングでこういった製品に買い換えてもよいかもしれません。

参考リンク:キッチンアイ

もしもの備え、地震対策

以上。地震火災への対策として、いくつかの有効な方法をご紹介いたしました。

いつくるかわからない地震ですが、起きてしまってからは遅いです。重要な文化財や建築があったり、参拝客や檀信徒が訪れる寺院においては、こういった対策をしておくことは必須といえるのではないでしょうか?

今一度、ご寺族や総代役員さんらと一緒に見直しや相談を行なってみてください。

尚、この記事を読んで購入してみたい製品があったり、地震火災対策の相談をしてみたいという方は以下のWebフォームよりお問い合わせください。